如何解读地震参数?

如何解读地震参数?

王卓瑶、林静芝

2023年5月

「据香港天文台的初步分析,本港时间2023 年 2 月 26 日( 星 期 日)上午5 时 25 分 巴布亚新几内亚新不列颠岛区发生一次6.5级地震, 震中位于 …」

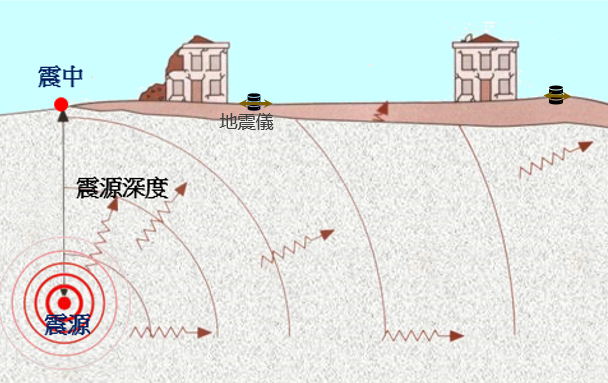

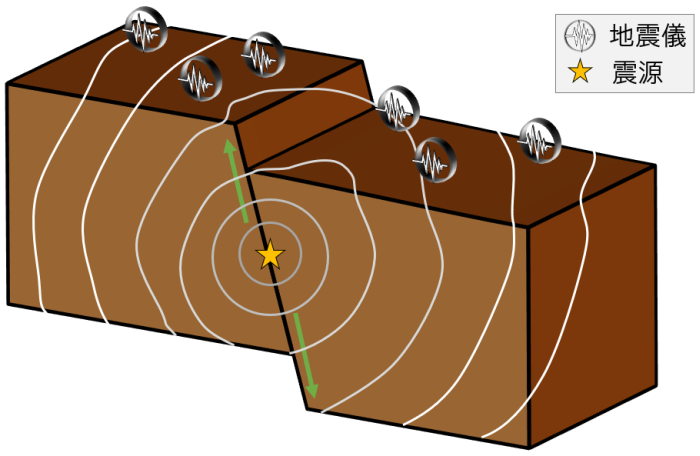

相信大家在日常生活中都会留意到地震讯息。地震是地壳运动的一种物理现象,与地质构造关系密切。要描述一个地震,主要的参数包括地震发生时间、震中(震源向地面的垂直投影位置; 见图一(a) )、震级(震源所释放的能量)、震源深度(震源与地面之间的距离; 见图一(a))和震源机制(地震期间发生的破裂滑动类型)等。震源位置大多数在断裂带上,绝大部分是震源深度小于 70 公里的浅层地震,一般发生在地下5 - 20公里左右,约有3% 为深层地震,震源深度为300 – 700 公里。全球及地方地震台网收集实时的地震波,从足够多的地震波形数据便可分析出地震参数(见图一(b) 及图二 )。

图一 (a)

图一 (b)

图一 示意图显示(a)一些地震参数; ( b)地震波由震源发出并向四方八面传送,设置于不同地点的地震仪记录到地壳震动。

图一 示意图显示(a)一些地震参数; ( b)地震波由震源发出并向四方八面传送,设置于不同地点的地震仪记录到地壳震动。

地震烈度与震级不同,它是用来表示地震影响或破坏的程度。烈度是由震动对个人、家具、房屋、地质结构等所产生的影响来断定,亦可从当地的地震加速仪数据来估算。许多地方包括香港都采用修订麦加利地震烈度表地震烈度表来表示烈度。一般来说,距离震中越近,受地震的影响便越大,烈度亦会越高。在过去的几十年,随著技术的进步和人口的增加,地震仪的分布密集了,我们能够更好地监测地震及记录更多的地震。

地震波

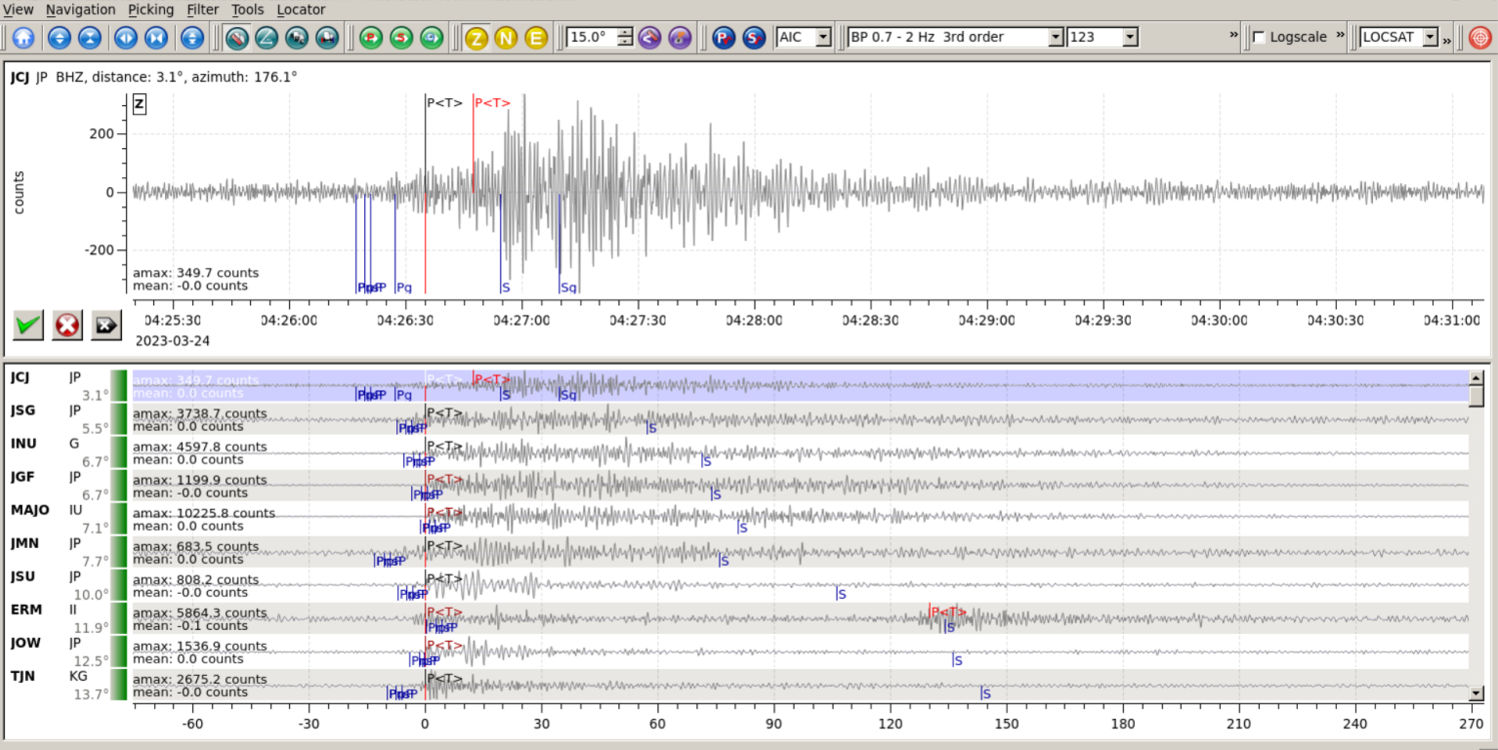

当地震发生时,不同类型的地震波会在地球表面和内部传播,由于它们的传播速度不同,到达同一地点的时间亦不同,地面上的地震仪可记录到它们以序列出现(见图二)。地震波主要分为以下两大类:

1. 体波:可于地球内部空间向任何方向传播的波,包括纵波(或称P波)和横波(或称S波)。P波的速度比S波快,所以在地震图最早出现的通常是P波。

2. 面波:只沿地球表面传播的波,振幅一般比体波大,速度比体波慢。

地震监测机构可透过全球及地方地震台网提供的波形数据快速分析地震发生位置、强度等资料。由于S波的振幅通常较P波大,S波的水平向振动对房屋结构威胁会较大。

1. 体波:可于地球内部空间向任何方向传播的波,包括纵波(或称P波)和横波(或称S波)。P波的速度比S波快,所以在地震图最早出现的通常是P波。

2. 面波:只沿地球表面传播的波,振幅一般比体波大,速度比体波慢。

地震监测机构可透过全球及地方地震台网提供的波形数据快速分析地震发生位置、强度等资料。由于S波的振幅通常较P波大,S波的水平向振动对房屋结构威胁会较大。

图二 地震波形数据分析。

震级

震级是由美国地震学家黎克特于1935年提出。震级是用作描述地震强度的分级系统,与地震时所释放的能量相关,震级愈高,一般造成的破坏就愈大。除了耳熟能详的黎克特地震震级外,地震学家在过去数十年亦为了弥补既有系统的不足而定义了各种震级类别。现时各地常用的震级主要有四种,它们分别是黎克特制震级(ML)、面波震级(MS)、体波震级(mb / mB)及矩震级(Mw)。

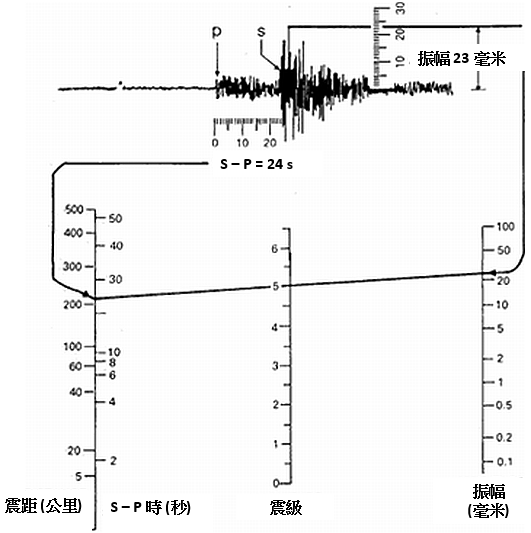

黎克特制地震震级ML

黎克特是首位提出以地震仪所记录的地震波的振幅表为地震分级的地震学家。图三简述如何利用地震波计算震级。计算黎克特制地震震级时,需注意它是为短周期地震仪而设,只可应用于发生在数百公里范围之内的地震,因此黎克特当年也将震级命名为「地方震级」。

黎克特是首位提出以地震仪所记录的地震波的振幅表为地震分级的地震学家。图三简述如何利用地震波计算震级。计算黎克特制地震震级时,需注意它是为短周期地震仪而设,只可应用于发生在数百公里范围之内的地震,因此黎克特当年也将震级命名为「地方震级」。

图三 图像显示黎克特制如何利用地震波计算震级。分析地震波的S-P波走时差和最大振幅,在各自的尺规中的对应位置画一点,再用直线将两点连上,直线与震级尺规的相交点就是震级。(注:S波比P波慢,所以可利用两者到达仪器的时间差估算震中距。)

面波震级MS与体波震级mb / mB

短周期的波随震中距衰减得较快,ML也就对远震没有作用。古登堡提出利用长周期地震仪所探测到、周期较长(18至22秒)的面波作震级计算,并称这种震级为「面波震级」MS。

由于面波是在地球表面传播,因此面波震级只适用于浅源地震。那么可如何计算深层地震的大小呢? 古登堡和黎克特有见体波在任何地震的记录中都清晰可见,提出根据体波的大小订定震级。mb及mB分别是短周期(一般可达数秒)和中长周期(可达十或几十秒) 「体波震级」。

短周期的波随震中距衰减得较快,ML也就对远震没有作用。古登堡提出利用长周期地震仪所探测到、周期较长(18至22秒)的面波作震级计算,并称这种震级为「面波震级」MS。

由于面波是在地球表面传播,因此面波震级只适用于浅源地震。那么可如何计算深层地震的大小呢? 古登堡和黎克特有见体波在任何地震的记录中都清晰可见,提出根据体波的大小订定震级。mb及mB分别是短周期(一般可达数秒)和中长周期(可达十或几十秒) 「体波震级」。

震级饱和

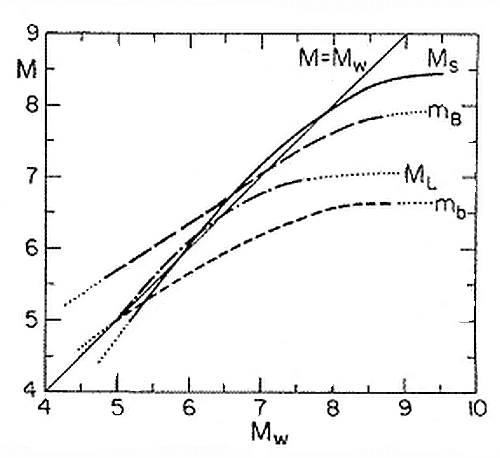

以上三种震级类型各自反映不同周期的地震波的能量,可是大型地震中岩石的破裂时间较长,地震波的周期往往会大于这些周期,以2011年3月11日在日本的巨大地震为例,破裂时间就被推断为接近3分钟。以上提及的震级类型均有上限,会低估大型地震的强度。这个现象被称为「震级饱和」,上限则是「饱和震级」。用作计算震级的地震波周期愈短,低估情况愈早出现。图四及表一分别显示不同震级的关系和列出了各震级的饱和震级。

图四 从历史数据中推断各震级的近似关系( 矩震级Mw、面波震级MS、体波震级mb/mB、黎克特制震级ML)(资料来源:Technophysics, 1983)

| 震级 | 饱和震级 |

|---|---|

| mb | 6.5 |

| ML | 7.0 |

| mB | 8.0 |

| MS | 8.5 |

表一 各种震级类型的饱和震级。

矩震级

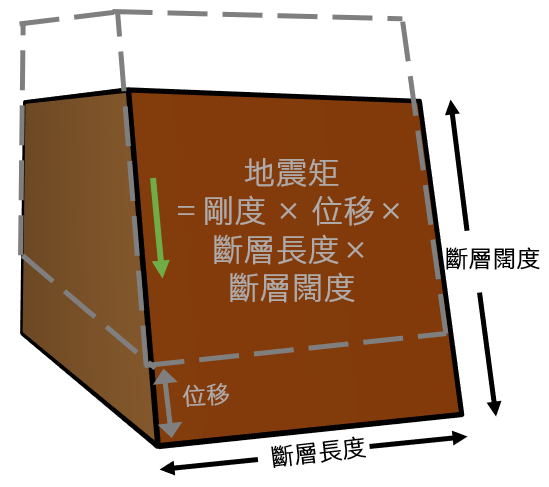

地震学家安艺敬一在1966年提出用「地震矩」(M0)来量度地震大小的数值。具体来说,地震矩形容的是断层附近物质移位时所释放的能量,等于物质的刚度(即物质抵抗变形的能力)、断层的平均位移和断层面积的乘积(图五),后两者可从整段地震记录取得。金森博雄其后提出基于地震矩的矩震级,设计上尽量保持得出的结果与其他震级接近。矩震级不易饱和,并且可测量各种深度和距离的地震,但缺点是运算较为复杂。

地震学家安艺敬一在1966年提出用「地震矩」(M0)来量度地震大小的数值。具体来说,地震矩形容的是断层附近物质移位时所释放的能量,等于物质的刚度(即物质抵抗变形的能力)、断层的平均位移和断层面积的乘积(图五),后两者可从整段地震记录取得。金森博雄其后提出基于地震矩的矩震级,设计上尽量保持得出的结果与其他震级接近。矩震级不易饱和,并且可测量各种深度和距离的地震,但缺点是运算较为复杂。

图五 地震矩图解。

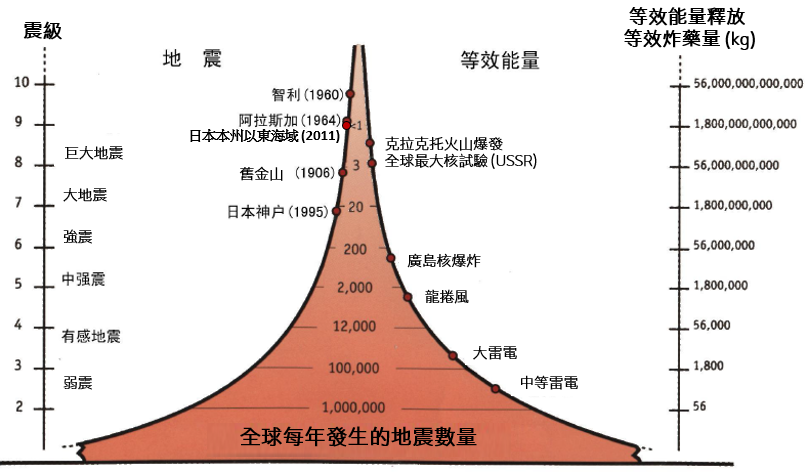

震级与能量

地震的能量释放与振幅的 3⁄2 次方成比例。震级每增加一级就表示能量增加约32 倍( (101.0)3/2),相隔两级的震级表示能量相差1000 倍( (102.0)3/2)。从图六所见,六级地震中所释放的能量已相当于广岛原子弹爆炸,强地震的威力不可少觑。

图六 地震震级及其释放的能量、与其他自然和人为事件的比较,以及在全球发生不同震级的地震的年平均数量。(修改自联合地震研究所 (IRIS) )。

细心留意香港天文台发出的地震报告,你可能已发现震级讯息内很久没有提及「黎克特制」了。事实上,各地官方地震机构如中国地震局、美国地质调查局(USGS)等,在决定发布地震震级前都会参照该地震的参数,并不会单一使用一种震级,以更客观地描述地震大小,而不会出现饱和的矩震级通常是大多机构现今的首选。

参考资料:

[1] Ammon, C.J., Th. Lay, H. Kanamori & M. Cleveland (2011): A rupture model of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake. Springer Open. Earth, Planets and Space. Vol. 63, Suppl.7.

[2] Bormann, P., S. Wendt, D. DiGiacomo (2013): Seismic Sources and Source Parameters. - In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP2), Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 259 pp.

[3] 中国地震局: 中华人民共和国国家标准:地震震级的规定 (GB 17740-2017).

[4] 刘瑞丰、 陈运泰、 任枭、 徐志国、 王晓欣、 邹立晔 和 张立文 (2015): 震级的测定. 地震出版社.

[5] Richter C.F. (1958): Elementary Seismology. W H Freeman & Co. 768 pp.

[6] Technophysics (1983): 93, No. 3/4 Kanamori, Magnitude scale and quantification of earthquakes.

[7] United States Geological Survey (USGS) : Earthquake Magnitude, Energy Release, and Shaking Intensity.

[8] USGS: Magnitude Types.

[1] Ammon, C.J., Th. Lay, H. Kanamori & M. Cleveland (2011): A rupture model of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake. Springer Open. Earth, Planets and Space. Vol. 63, Suppl.7.

[2] Bormann, P., S. Wendt, D. DiGiacomo (2013): Seismic Sources and Source Parameters. - In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP2), Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 259 pp.

[3] 中国地震局: 中华人民共和国国家标准:地震震级的规定 (GB 17740-2017).

[4] 刘瑞丰、 陈运泰、 任枭、 徐志国、 王晓欣、 邹立晔 和 张立文 (2015): 震级的测定. 地震出版社.

[5] Richter C.F. (1958): Elementary Seismology. W H Freeman & Co. 768 pp.

[6] Technophysics (1983): 93, No. 3/4 Kanamori, Magnitude scale and quantification of earthquakes.

[7] United States Geological Survey (USGS) : Earthquake Magnitude, Energy Release, and Shaking Intensity.

[8] USGS: Magnitude Types.