地震监测

天文台自1921年起便开始使用长周期地震仪监测远震。1979年在本港境内设立了短周期地震站网,开始监测香港及邻近地区的地震活动。随著科技的进步,天文台的地震站网不断发展及优化。现时,天文台在港岛半山区宝珊道和尖沙咀天文台总部设有宽频地震仪,用以监测全球地震,特别是可能在南海引发海啸的地震。其中宝珊地震站在2010年加入全球地震台网,其记录到的地震波数据透过位于美国的地震学联合研究会 (Incorporated Research Institutions for Seismology,简称 IRIS) 实时提供予世界各地的地震海啸监测中心使用,天文台亦通过IRIS与世界各地数百个地震站实时交换数据。

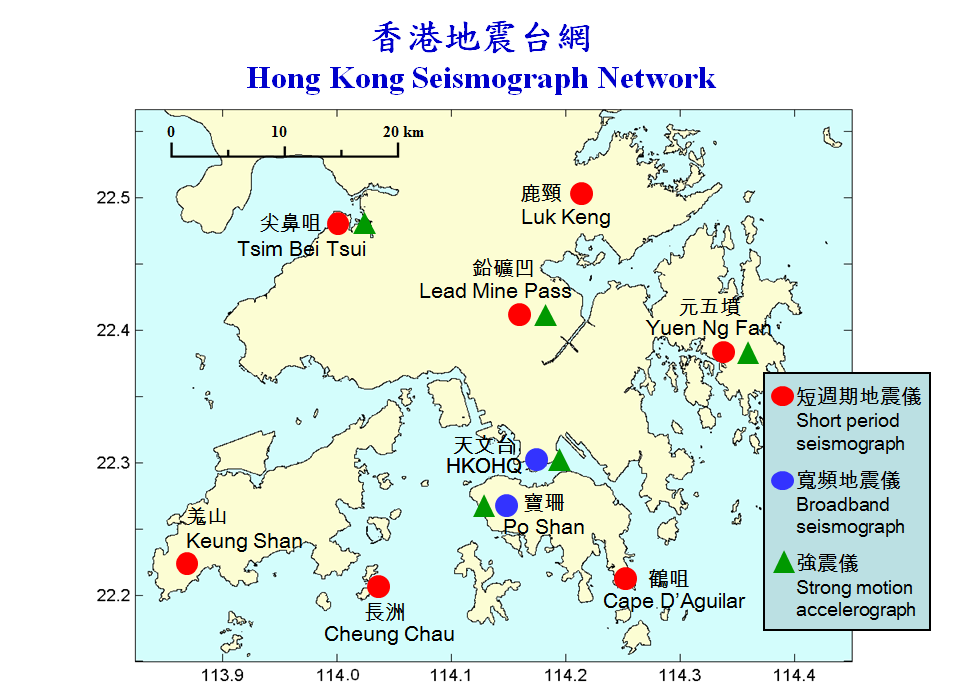

天文台同时运作七个设有短周期地震仪的地震站,分别位于鹤咀、长洲、羗山、铅矿凹、鹿颈、尖鼻咀和元五坟,与宝珊地震站和天文台总部地震站共同组成本地地震台网,有效测定震中在香港邻近地区而引发本地有感地震的参数。部分地震站更设有加速度仪,用于记录有感地震中的地面峰值加速度,有助判定地震在香港的烈度。

天文台的地震数据处理系统实时收集全球地震台网和香港地震台网记录到的地震波数据,计算发震时间、震中位置及震级等地震参数。天文台亦接收来自南海海啸警报中心、中国地震局、广东省地震局、太平洋海啸警报中心、西北太平洋海啸谘询中心、美国西岸及阿拉斯加海啸警报中心、以及美国地质调查局所发出的地震和海啸信息。

对于本地有感地震和震级较大的全球地震,天文台透过社交网络和简易资讯聚合向公众发放地震速报,同时将地震速报透过手机短信和电子邮件提供予通信社、传媒、有关的政策局和政府部门以及海外地震海啸监测中心。此外,天文台亦通过政府新闻处向传媒发出强地震报告和本地有感地震报告。