香港授時系統演變歷程

1883

採用直徑六吋的赤道儀及直徑三吋的中星儀來測定地方時

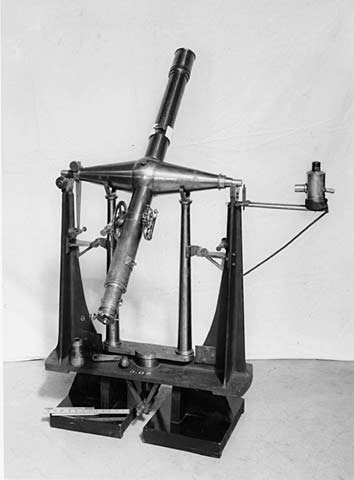

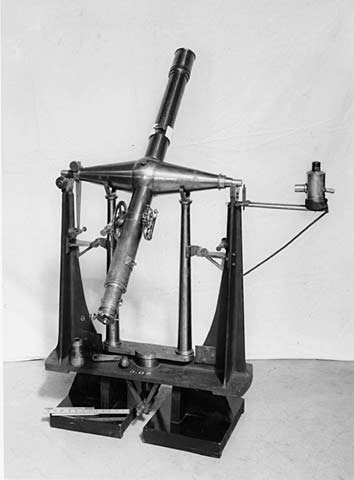

天文台於十九世紀用作天文觀測以測定時間的同類型「中星儀」

1885-

1933

於每天1300 時降下時間球,用作報時信號。

在尖沙咀警署前的桅杆上降下時間球,用作報時信號。1885 年 1 月 1 日香港時間 1300 時首次降下了時間球。上述時間球球塔稍後於 1908 年 1 月遷至大包 米。

1904

採納世界時(即格林尼治平時)作為香港時間的基礎。香港時間較格林尼治平時快八小時。

1924

Leroy 1350擺鐘於1924年設置,為現存天文台最早期用作提供授時服務的儀器。

1950

裝置了擺鐘,並利用其他中心的報時信號作為校準擺鐘之用。報時準確度逐漸改良,誤差由數秒逐漸改進至五分之一秒。

於 1950 至 1966 年間裝置在香港天文台的擺鐘

1966

天文台安裝了一座石英報時系統來代替擺鐘。每日與其他中心的報時信號作比較,將準確度維持在80毫秒內。同年開始以95兆赫頻率直接由天文台播出6響報時信號。

1972

於一月一日香港採用協調世界時作為法定時間標準。

1980

購置銫原子鐘報時系統,準確度達至每日1微秒以內。

1998

天文台查詢資料電話系統投入服務,並提供授時服務。

1999

推出網絡時間服務,市民可透過互聯網把電腦時鐘對準香港標準時間。

2004

天文台利用高準確度授時系統向國際度量衡局提供原子鐘時間數據,參與訂定協調世界時。

香港天文台的高準確度授時系統