風暴潮的未來

星期四, 2017年10月12日

天鴿早前於八月襲港並帶來風暴潮,導致香港多處近岸地區嚴重水浸。期間,維多利亞港錄得最高水位至海圖基準面[1]以上3.57米,是自1962年超強颱風溫黛以來的最高紀錄。隨著氣候變化,全球海平面上升,將來的情况又會怎樣呢?

天鴿帶來的風暴潮引致大澳嚴重水浸(照片來源:渠務署)。

根據記錄,在戰後出現水位超過3.5米的情况只有三次,分別由1962年溫黛、2008年黑格比及今年天鴿所帶來的風暴潮引起。天文台於2010年進行了一項

研究[2],當時推算水位超過3.5米的風暴潮事件的重現期約為50年,即在统計學上平均相隔50年才會出現一次。天鴿過後,我們已重新作出推算,發現3.5米水位的重現期已縮短至約30年。

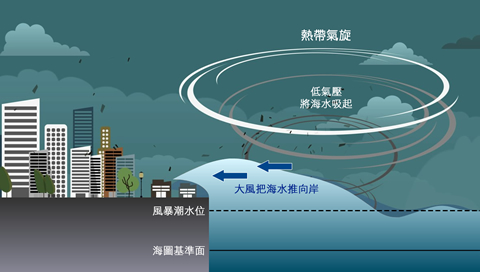

風暴潮令海水高度上升,引致低窪地區出現水浸。

受到全球暖化影響,海水受熱膨脹,加上冰川融化,會引致全球平均海平面上升。這除了令到沿岸地方的水浸風險增加之外,風暴潮的威脅亦隨之上升。根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第五份評估報告(AR5)的評估推算,在高溫室氣體濃度情景下,本世紀末香港的平均海平面高度可能會較世紀初上升達1.07米。考慮到目前當出現漲潮時,潮水高度已經可以高達2.5米,本世紀末水位超過3.5米的情況可能會變為「常態」[3],而50年一遇的高水位更會高達4.6米呢!

呂永康

註:

[1] 海圖基準面是海水高度及海深測量的基準。作為海水高度和深度的描述,基準面最理想是經常處於潮水以下,因此「海圖基準面」通常都是基於最低的天文潮位而定。詳情請參考天文台網誌「一口釘的故事」。

[2] Sea-level Rise and Storm Surge – Impacts of Climate Change on Hong Kong(只以英文發表), 2010。

[3] 本世紀末水位超過3.5米的情況可能會每年出現十多日或以上。