地震可以预测吗?

地震可以预测吗?

王卓瑶、林静芝

2024年5月

地震是其中一种能造成广泛影响的自然灾害,在发生前可以毫无预兆。地震发生时,能量由震源释放出来,以不同频率及波幅大小(或强度)的地震波向四方八面传播,引致地壳运动。释放能量愈多,震级便愈大。震级相差两级,能量就相差1,000倍。统计显示2000至2023年期间全球由地震及其衍生灾害引致的死亡人数超过78万[1],为所有自然灾害中最多。以现今科技,地震学家只能根据某个地方过去的地震事件、地球物理、地球化学和地质等观测数据计算出该处在一段年期内发生强烈地震的机率[2]和估计未来可能发生大地震的位置及震级上限。近年虽然有研究利用大数据、人工智能等技术就不同时间尺度的地震风险作出预测,但目前还未能预测地震确实的发生时间、震中位置及强度(统称「地震三要素」)。有见及此,各国地震机构皆积极研究及推动利用高密度的地震监测网络增强监测能力,尽量提供快速地震讯息服务,务求争取讯息可在破坏性地震波到达前传播到受影响群众,保障生命安全。

跟地震波「斗快」的地震「预警」

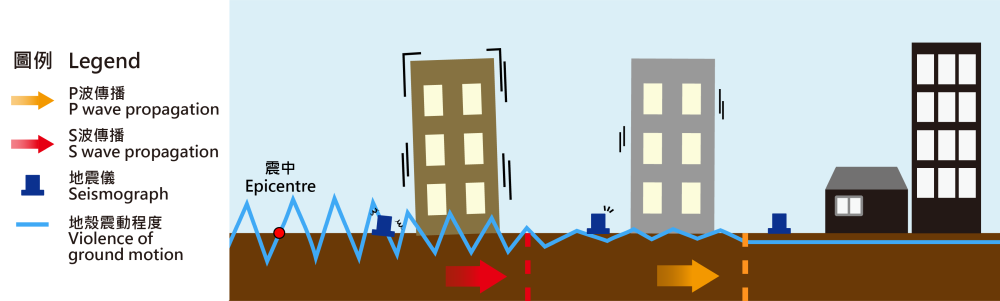

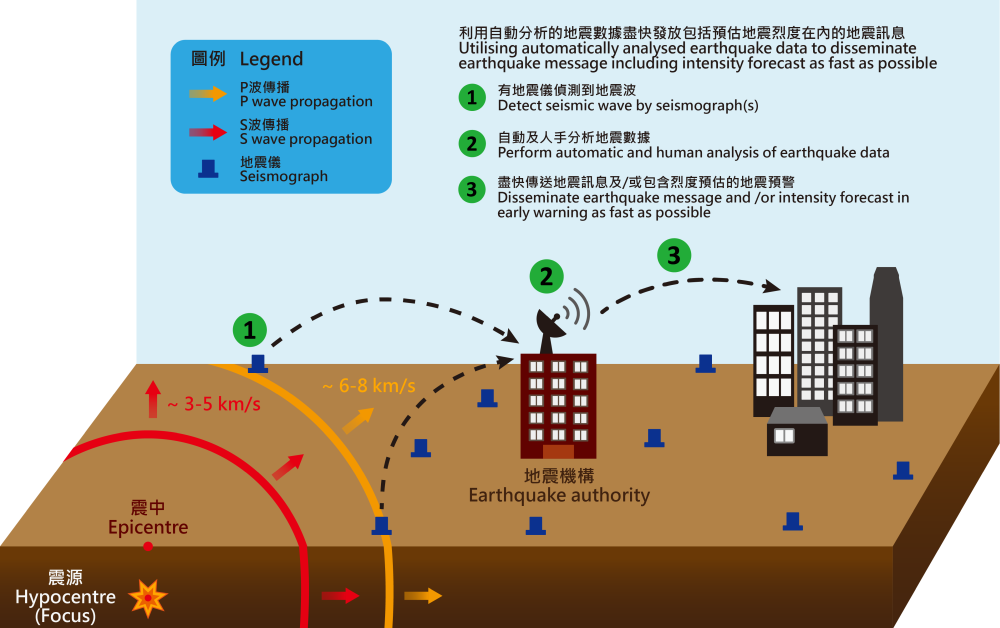

「如何解读地震参数?」一文中简单介绍了不同类型的地震波(P波、S波及面波),并提及它们的传播速度不同,所以地面上的地震仪可记录到它们不同的到达时间,并可在时间序列的数据分析出来。P波的速度(约每秒6至8公里) 比S波(约每秒3至5公里) 快,而S波所带的能量是P波的几倍到几十倍(见图一),随后的面波振幅更大,能量也就更大。当地震发生时,震源附近仪器密集配套高速数据传输的地震监测网络先把所测到的P波传至地震机构,以P波快速估算地震三要素,再利用不同地震波速度上的差异及数学模型估算地震波(主要指S波)到达周边地区的时间,以及在该区的地壳震动程度(亦即「地震烈度」)。对于一些距离比较远及显著的地震,在配套许可下,地震机构就有机会争取于较具破坏力的地震波到达前的数秒至十数秒前,利用电磁波(波速约每秒300,000公里)及快速通讯技术向公众发布地震讯息(见图二),发出预警提醒有机会受影响的市民及时采取行动,尽量减低伤亡的风险。

图一 由P波和S波造成地壳震动的示意图。

图二 示意图解说地震机构如何快速传递地震讯息及/或地震预警。

为何地震预警需要用高速传输及仪器密集的地震监测网络来「斗快」呢?首先,在一个或多个地震仪侦测到P波后,相关波形数据透过快速通讯技术实时送回地震监测机构,以作即时自动分析并计算地震位置,机构方可有机会超前地震波,尽早将地震讯息传播出去。第二,地震讯息传递的快慢与估算地震位置及强度的准绳度取决于地震仪的布局及密度。个中原因不难想像:地震波从震源向四方八面传播,如果在震源附近有地震仪,便可尽快侦测到地震波,自然争取到更多时间传递地震讯息。此外,在短时间内要处理愈多地震波形数据,对自动地震分析系统造成愈大负荷,但估算出来的地震三要素及地震烈度会较为准确,可减低误报机会。

建立密度高的地震监测网络、进一步发展实时地震监测技术,以及提升先进通讯科技的应用有助增强地震讯息服务,但城市发展发达,不容易找到合适地点建设地震站。在成功建设高密度地震监测网络后,亦需要安排足够人手及资源进行维修工作,以维持网络24小时的正常运作。另外,现时的科技也有一定限制。首先,S波在讯息发出时很有可能已到达非常接近震源的地区,快速讯息变相没有预警作用。这些地区被称为「盲区」,一般距离震中约20多公里以内出现。震中发出讯息所用的时间愈长,盲区的范围便愈大。可是,当追求速度时,估算地震位置及强度的准绳度方面就需要取舍。如地震仪受非地震因素如人为因素、天气、机器故障等影响而产生杂讯,也有可能作出误报。此外,地震烈度估算是以统计模型推断的,并需要使用当刻分析估算的地震参数,烈度模型准绳度及地震数据多寡皆会影响估算结果的误差大小。最后,余震频生时地震波也会变得复杂,未必能够及时判定P波的到达时间,因此较难就此发出快速地震讯息或地震预警。

现时中国、日本[3]、墨西哥、美国西岸等地设有地震预警通知当地可能受显著影响的居民。当这些讯息送到公共事业机构,它们可用于制定减慢行驶中的火车、控制升降机、暂停机械运作或手术等决策方案,以策安全。香港并非位处活跃地震带上,距离板块边缘颇远,最近的地方亦相距约600公里,发生大地震的机会很低。若果震中于香港境内,在十数秒钟之内,地震波已经传播到香港各处,就算用自动程式发出预警,也难以做到预警效果。况且根据天文台的记录,过去40多年间震中位于香港境内所引发的有感地震皆属轻微,亦只偶然发生(自1979年至2024年 3月 为止只发生过9次轻微地震,震级为1.4至3.1级),烈度均在修订麦加利地震烈度V (五) 度或以下,只有在震中附近的市民才有较明显的感觉。轻微的地震对一般楼宇结构没有影响,市民不须作出应变措施, 因此预警在这些情况下亦起不了实际的作用。至于震中在本港以外的地震,由于香港位于华南沿岸,在香港以外地区,特别是南面海域的地震数据密度不足。这先天性限制令到天文台很难实施有效的地震预警系统,在重大地震发生前向公众发出预警。无论如何,当遇上大地震时都必须保持镇定,并紧记三个重点:趴下、掩护和稳住(见图三)。

图三 遇上大地震时避险三式。

参考资料:

[1] Emergency Events Database (EM-DAT), The International Disaster Database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Brussels, Belgium.

[2] “Can You Predict Earthquakes?”, U.S. Geological Survey

[3] “Earthquakes and Tsunamis — Observation and Disaster Mitigation”, Japan Meteorological Agency, 2023

[1] Emergency Events Database (EM-DAT), The International Disaster Database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Brussels, Belgium.

[2] “Can You Predict Earthquakes?”, U.S. Geological Survey

[3] “Earthquakes and Tsunamis — Observation and Disaster Mitigation”, Japan Meteorological Agency, 2023