反演模型在核事故評估的應用

反演模型在核事故評估的應用

關錦倫、江如秋

2024年7月

在發生核事故時,放射性物質有機會被釋放到大氣中,隨風擴散及沉降在地上。反演模型能利用觀測數據逆向推算源頭,在核事故評估中有著重要的作用。模型通過整合輻射監測和氣象數據,對放射性釋放物的性質和釋放量進行估算,從而評估事故的影響程度,提供科學依據以優化應變措施。

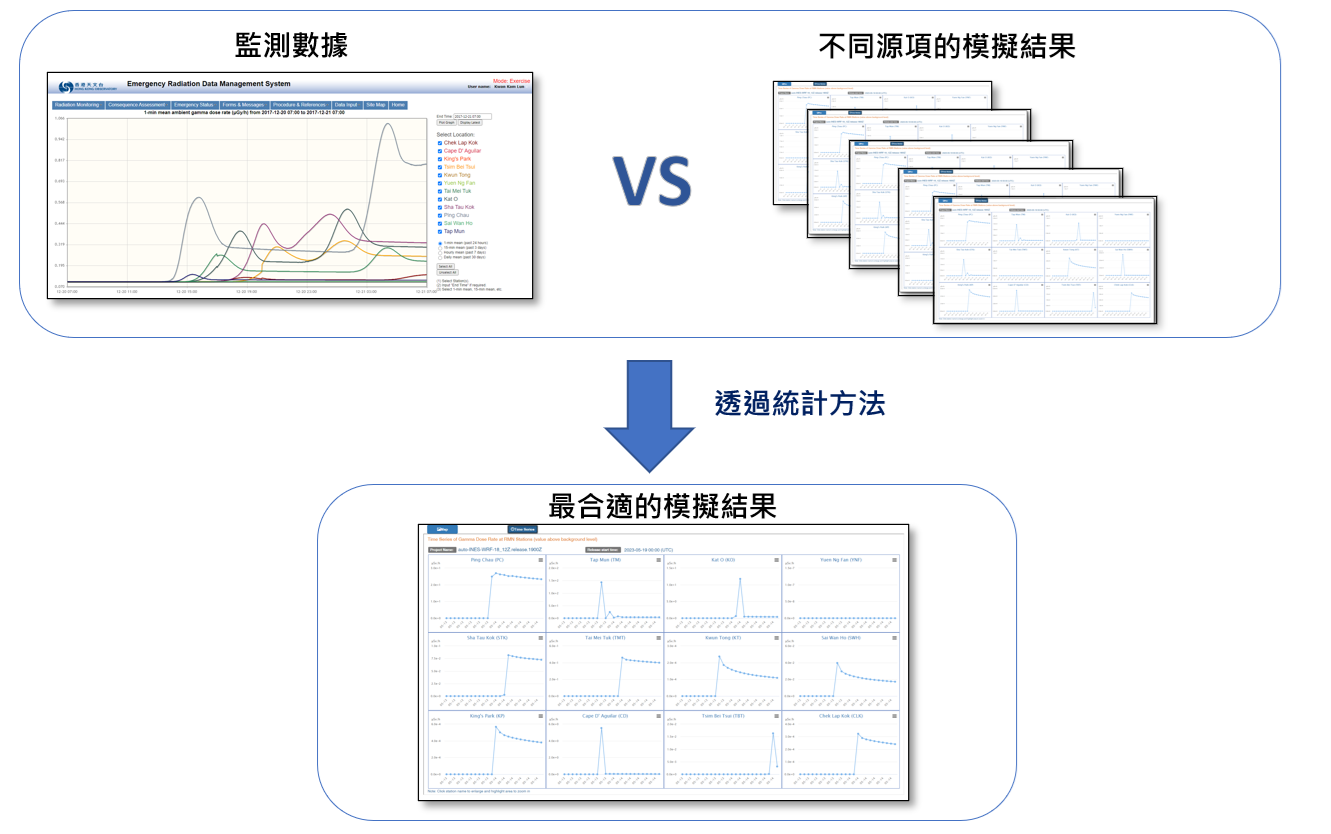

天文台建立了一個反演模型系統,由短距離和長距離模組所組成。短距離模組專責於重建源項(即放射性釋放物的組成和數量等),而長距離模組主要用作估算釋放物的潛在位置和時間。對於已知位置的事故,短距離模組可利用事故地點周邊的輻射監測數據,如環境輻射水平或放射性物質濃度的變化,與不同源項估算所得出的擴散模擬結果進行比較,透過統計方式找出最合適的源項估算(圖一),以提高模擬數據的可靠性。

圖一 重建源項流程示意圖。

對於未知位置的事故,長距離模組會先利用輻射監測數據進行反向軌跡分析,得出很多個軌跡的可能性,透過觀察不同時段的反向軌跡分布,從分布集中的軌跡範圍鎖定放射性物質可能釋放的區域及相應時間(圖二)。進行粗略估算後,便可從那些區域上作擴散模擬,分析模擬與監測數據的關聯性,推算最有可能發生事故的位置、時間及相關釋放量。如對區域內核或輻射設施的分布情況有一定了解,整個反演過程便可針對這些設施,縮減分析時間。

圖二 從反向軌跡(橙色線)粗略估計放射性物質可能釋放的區域(虛線標示)。

天文台將會加強反演模型系統的處理數據流程及探討更多模擬方法,提升運作效率,更好地支援應急響應和規劃。